田舎の実家じまい、先延ばしにしていませんか?

- 誰も住まなくなった田舎の実家、どうすればいいんだろう…

- 実家を相続したけど、遠方で管理が大変。住んでいなくてもいいって聞いたけど、本当に大丈夫?

- 正直、この家、いらないのに売れない…。まさか『負動産』になってしまうの…?

田舎の実家じまいとは、親が住まなくなった田舎の家とその家財を処分することです。しかし、田舎の空き家を放置することには以下のような深刻なリスクが潜んでいます。

- 「特定空き家」の指定を受けてしまう

- 倒壊した空き家で近隣への損害賠償責任

- 2024年の法改正でペナルティが大きくなった

- 親の認知症による「不動産凍結」

この記事ではこれらの点について、詳しく解説していきます。

Kacky

Kacky田舎の実家じまいで悩んでいる方は、この記事が参考になります!

- 知らないと大損!放置するリスクと「負動産」化を防ぐ方法

- 田舎の実家じまいで多くの人がぶつかる「4つの壁」とその原因

- 『売れない』『いらない』実家を賢く手放すための具体的な選択肢

- トラブルを避け、心を整理して実家じまいを成功させるための秘訣

\ 【無料診断】あなたの実家、どうする? /

田舎の実家じまいを先延ばしにする4つの致命的なリスク

- 誰も住まなくなった実家があるが、何から始めればよいか分からない

- 売ろうにも、買い手が見つかるだろうか?

あなたも今まさに、このような漠然とした不安を感じているかもしれません。

しかし、「いつかやろう」「まだ大丈夫」と考えて、田舎の実家じまいを先延ばしにすると、時間が経つにつれて、問題はより深刻化していきます。そして最終的には、あなたの生活に致命的なリスクをもたらすことになります。

具体的にどのようなリスクが潜んでいるのか見ていきましょう。

リスク①固定資産税が最大6倍に跳ね上がる「特定空き家」の恐怖

誰も住まなくなった実家を放置すると、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。そして指定後は「勧告」を受けることになります。

ソース:国土交通省ホームページ

この勧告を受けると大変なことになります。

なぜなら、これまで適用されていた住宅用地の固定資産税軽減措置が解除されるからです。この軽減措置は税額を最大6分の1まで抑えるものでした。解除されれば、固定資産税の負担が最大で6倍に膨れ上がります。

事態はさらに深刻化します。勧告後も改善が見られなければ、自治体による強制的な解体が実施されます。これが「行政代執行」です。解体費用はすべて所有者の負担となります。

つまり、税負担の急激な増加と解体費用の自己負担という、二重の経済的打撃を受けることになります。

このリスクの大きさは計り知れません。

リスク②倒壊・火災による近隣への損害賠償責任(民法717条)

老朽化した空き家の放置は、深刻な物理的危険を招きます。

まず、建物の崩壊リスクが挙げられます。台風や地震などの自然災害、さらには経年劣化により、屋根瓦や外壁が落下する可能性があります。最悪の場合、建物全体が倒壊することもあり得るのです。

こうした事故で近隣の家屋や通行人に損害を与えてしまったらどうなるでしょうか。民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」に基づき、所有者には損害賠償責任が生じます。

火災のリスクも見逃せません。空き家は放火犯にとって格好の標的となります。いったん火災が発生すれば、隣家への延焼は避けられないでしょう。これもまた、多額の賠償責任を負う原因となります。

つまり、管理を怠ることで、取り返しのつかない事態を招く可能性があるということです。

経済的損失だけでなく、近隣住民との関係悪化、さらには人命に関わる重大な責任を負うリスクがあるのです。

リスク③2024年法改正で厳格化された相続登記義務と過料

不動産の相続登記について、重要な変化が起きています。

これまで相続登記は任意でした。つまり、相続した不動産があっても登記手続きをしなくても罰則はありませんでした。しかし、2024年4月1日から法律が改正され、相続登記が義務化されたのです。

新しいルールはどのようなものでしょうか。

まず、相続の開始を知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。この期限を守らない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この法改正により、これまで「何もしない」という選択を取っていた人にとって、新たな法的義務が生まれました。

もはや避けて通ることはできません。

相続登記を怠ることの影響はこれだけではありません。将来的な売却や活用がさらに困難になります。さらに、所有者不明の土地問題を深刻化させる要因にもなってしまうのです。

リスク④認知症による「不動産凍結」で手遅れになるリスク

実家じまいを先延ばしすることで生じる最も深刻なリスクがあります。それは、親が認知症などで判断能力を失い、実家が「不動産凍結」状態に陥ることです。

この状況がなぜ深刻なのでしょうか。

親が意思能力を失うと、不動産の売却や賃貸契約といった重要な法律行為を本人が行えなくなるからです。

そうなったとき、実家を処分するにはどうすればよいのでしょうか。家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てるなど、複雑な法的手続きが必要となります。この手続きには多大な時間と費用がかかります。

さらに成年後見人が選任されても、裁判所の許可なく不動産を処分することはできません。手続きが完了するまでに半年以上、場合によっては1年以上かかることも珍しくないのです。

親が元気なうちに実家じまいについて話し合っておく必要があります。

深刻な「空き家問題」と2024年に法改正された背景

次に、田舎の実家じまいが急務になった背景と社会の変化について簡単に触れておきます。

①空き家問題と2024年にされた法改正の影響

近年、日本全国で空き家問題が深刻になっています。少子高齢化や人口の都市部集中によって、とりわけ地方の空き家は増え続けており、重要な社会問題として注目されるようになりました。

総務省が令和5年(2023年)に実施した調査によると、総住宅に占める空き家の数は過去最多の900万戸となり、空き家率は13.8%と過去最高を記録しました。空き家数は1993年から2023年の30年間で約2倍に増加し続けています。

ソース:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」

これを受けて、2024年4月1日からは不動産の相続登記が義務化され、従来のように未登記のまま放置すると罰則を科される可能性も生じています。このような法改正は、実家じまいを避けられない現実として私たちに迫っています。

ソース:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」

②都市部とは違う田舎の実家じまい特有の課題

田舎の実家じまいが都市部のものと決定的に違うのは、その「特殊性」です。

人口が減り続ける地方では不動産の需要が少なく、買い手を見つけるのが困難というのが現実です。

さらに、交通が不便で管理のために何度も足を運ぶのが負担になったり、地域の人々との結びつきが強いため近所への気遣いも欠かせなくなったりします。

これらの要因が重なり合って、実家じまいを一層複雑なものにしているのです。

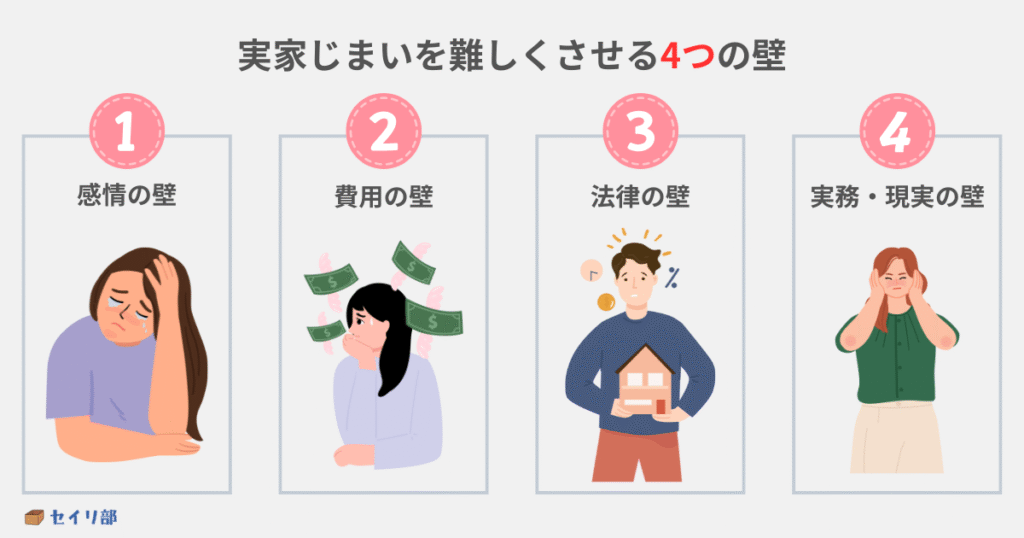

田舎の実家じまいを難しくさせる「4つの壁」

田舎の実家じまいをするときに、乗り越えなければならない以下の「4つの壁」があります。

第1の壁:感情の壁 — 大切な思い出と向き合う難しさ

実家は単なる建物ではありません。家族との思い出が刻まれた、あなたにとっての「心の拠り所」です。だからこそ、その場所を手放すということは、深い愛情や感謝、時には親への罪悪感といった複雑な感情と向き合うことを意味します。

実家を処分することに対して、「親不孝ではないか」「親が悲しむのではないか」といった罪悪感を抱く人も少なくありません。特に、親が元気なうちに実家の将来について十分に話し合うことができなかった場合、親の意向がはっきりしないまま処分を進めることになり、この罪悪感は一層強くなります。

親が家を大切にしていたり、特定の品を残すことを望んでいたりする場合、その願いを尊重できないことへの苦悩が生じます。

この感情的な側面こそが、実家じまいを最も難しくする第一の壁になっています。

- 思い出の場所との別れ、親への罪悪感

- 家族間での意見の対立、共有名義がもたらす複雑さ

- 大量の遺品・不用品の整理による精神的負担

第2の壁:費用の壁 — 想像以上にかかる経済的負担

「空き家だからお金はかからないだろう」と思うのは大きな間違いです。誰も住まなくなった田舎の実家は、所有し続けるだけで経済的な負担を生み出し続け、時には「負動産」となってしまうこともあります。

誰も住まなくなった実家であっても、所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。これに加えて、光熱水費や火災保険料も継続的に発生します。マンションの場合であれば、毎月の管理費や修繕積立金の支払いも必要となり、これらは住宅ローンとは違って、所有し続ける限り終わることのない負担となります。

さらに、実家が遠くにある場合、定期的な管理のためにかかる交通費も無視できない出費です。

これらの費用は一つひとつは小さく見えても、長期間にわたって積み重なると、その総額はとても大きくなります。

実家じまいを経験した人々の調査では、維持・処分費用が「50万円〜100万円」が最も多い回答であり、中には500万円以上かかったケースも報告されています。

タレントの松本明子さんの事例では、25年間の実家じまいに1800万円以上もの費用がかかったことが明らかになっており、これは実家が「負動産」となってしまう現実をはっきりと示しています。

実家を売却したとしても、その売却額が維持費の総額を下回る場合、結果的に大きな赤字となることもあり、これが「負動産」の罠として所有者を苦しめることになります。

実家じまいには、見えない費用がたくさん隠れているのです。

- 維持管理費の継続的な流出と「負動産」化

- 老朽化に伴う修繕・解体費用

- 売却の難しさと特定空き家のリスク

松本明子さんが自分の大失敗から学んだ「賢い実家じまいの方法」を紹介しています。

第3の壁:法律の壁 — 知らないと危ない法的リスク

実家じまいには、相続や所有権、管理責任など、専門的な法律知識が必要になる場面がたくさんあります。これらの法的な側面を理解しないまま放置すると、思わぬトラブルや高額なペナルティが生じるリスクも隠れており、実家じまいを阻む大きな壁となってしまいます。

- 相続と所有権の複雑さ、相続登記の義務化

- 親の認知症による「不動産凍結」問題

- 放置によって生じる損害賠償責任と管理義務

第4の壁:実務・現実の壁 — 距離があるからこその手間と大変さ

特に田舎の実家じまいにおいて目立つのが、この実務・現実の壁です。

離れた場所からの管理や作業、地域特有の問題が、スムーズな実家じまいを妨げる要因となります。想像以上に手間がかかり、時間も奪われる点が大きなハードルなのです。

田舎までの移動にかかる労力だけでも、決して軽視できません。

- 大量の家財整理と特殊な処分品への対応

- 離れた場所からの管理と業者選びの課題

田舎の実家じまいを成功させるための4ステップ

実家じまいは、思い出の詰まった家を整理するだけでなく、家族の歴史と向き合う大切なプロセスです。田舎という環境ならではの注意点も踏まえ、スムーズに進めるための4つのステップを提案します。

ステップ1:現状の把握と関係者での話し合い

実家じまいを始める前に、まずは家族や親戚といった関係者全員で、今後のことについてしっかりと話し合いましょう。特に田舎の家は、近所との繋がりや、土地にまつわる独自の慣習がある場合も少なくありません。

- 現状の把握: まずは、家の所有者や資産状況、ローンや相続税の有無などを正確に把握します。

- 全員で話し合い: 親、兄弟、親戚など、関係者で集まって「家をどうしたいか」を話し合います。売却するのか、空き家として維持するのか、今後の方向性を決めましょう。

- 近隣への配慮: 昔からお世話になっている近所の方へ、実家じまいをする旨を丁寧に伝えましょう。後々のトラブルを避けるためにも、これは大切なステップです。

ステップ2:不用品の整理と処分

話し合いで方向性が決まったら、家の中の物を整理していきます。長年住んでいた家には、想像以上に多くの物があります。物の量が多いと、それだけで時間も費用もかかってしまうため、計画的に進めましょう。

- 残す物と処分する物を仕分け: 貴重品や思い出の品、書類などを優先的に仕分けます。判断に迷う物は、一度保留にしておくと効率的です。

- 田舎ならではの不用品: 農業道具や使われなくなった農機具、庭石や古い家具など、都会の家にはない物があるかもしれません。これらは専門の業者に相談するほうがスムーズです。

- 不用品回収業者や専門業者へ依頼: 自力での処分が難しい場合は、不用品回収業者や、骨董品、古道具を買い取ってくれる業者に相談するのも一つの手です。

ステップ3:解体または売却の準備

家の中が整理できたら、いよいよ家の扱いの具体的な準備に移ります。解体と売却、どちらの道に進むかによって手続きが異なります。

- 解体する場合: 複数の解体業者から見積もりを取り、費用や工事期間を比較しましょう。地中埋設物や井戸など、田舎特有の注意点がないか確認することも大切です。

- 売却する場合: 土地や建物の価値を正確に評価してもらうために、複数の不動産業者に査定を依頼します。地方の不動産に強い業者を見つけることが成功の鍵です。

- 相続手続き: 家の所有者が亡くなっている場合は、名義変更などの相続手続きが必要になります。早めに司法書士に相談しましょう。

ステップ4:最後の清掃と完了

すべての手続きが終わり、家が空っぽになったら、最後に感謝の気持ちを込めて清掃をしましょう。そして、忘れずにライフラインの解約手続きも行います。

- ライフラインの解約: 電気、ガス、水道、電話、インターネットなど、すべてのライフラインの契約を解約します。特に水道は、冬場の凍結防止のためにも、確実に止めておきましょう。

- 完了の挨拶: ご近所の方へ改めてお礼を伝えます。もし今後、空き家として残す場合は、管理に関する連絡先を共有しておくと安心です。

【無料診断】あなたの実家、どうする?最適な解決策を見つけるには

「いろんな方法があるのは分かったけど、自分の実家にはどれが合っているの?」そう思ったら、まずは専門家による無料診断を活用してみませんか?複数の業者から一度に提案を受けられるので、比較検討しやすく、あなたに最適な解決策が見つかるはずです。

タウンライフ空き家解決診断サービスは、近年深刻になっている空き家問題に対し、売却、解体、リノベーション、土地活用など、それぞれのユーザーの状況に合わせた最適な解決策を診断し、専門会社を紹介するサービスです。

このサービスを利用することの良さは、簡単なお問い合わせでプロのサポートを最初から受けることができ、空き家専用のオリジナル解決方法のアドバイスを得られる点です。また、建て替えから解体、売却まで幅広い選択肢に対応しています。

もしあなたが「田舎の実家じまい」で抱える複雑な悩みに直面しているなら、ぜひ「タウンライフ空き家解決」の無料診断サービスを利用してみてください。

\ 無料診断で後悔しない実家じまいへ! /

実家じまいは、時間と労力がかかる大きなプロジェクトです。一人で抱え込まず、家族や専門家と協力しながら、ひとつずつ丁寧に前に進めていきましょう。

田舎の実家じまいに関してよくある質問(FAQ)

まとめ:あなたの田舎の実家じまいを成功させるために

田舎の実家じまいは、人生でそう何度も経験することではない、大きな課題です。

感情、お金、法律、そして実際の手間、さまざまな壁が立ちはだかり、一人で抱え込むには重すぎる問題といえるでしょう。しかし、この記事で紹介したように、問題の全体像を理解し、計画的に動き、何より専門家の力を借りれば、この大変なプロセスもきちんと乗り越えることができます。

実家じまいをスムーズに進めるには、一人で悩まずにプロの力を借りるのが一番です。

まずは、あなたの実家がどのような状況なのか、無料で診断してもらって、解決の糸口を見つけてみませんか?

\ 【無料診断】あなたの実家、どうする? /

コメント